Un peu de culture, ça fait du bien :

Un lattis ? oUI MAIS SANS SUCRE, s'il vous plaît

Qui n’a pas déjà rencontré lors d’une rénovation ces petites lattes de bois plâtrées, cachant les solives entre planchers et plafonds !

De nos jours, les plaquistes utilisent des plaques de plâtre comme parement de nos pièces d’habitation, il est d’ailleurs à souligner que l’on ne parle plus de plâtrier, métier relégué au passé. Ces artisans victimes du paramètre temps, peuvent poser, en journée, jusqu’à 60 m² de « placo »

Mais comment faisait-on avant ?

On utilisait le lattis bacula ou plus simplement bacula, (« baculum » désignant, en latin, un petit bâton, une baguette) en tant que support à l’application de plâtre ou encore de chaux comme revêtement mural. Patrimoine largement négligé, il existe depuis la nuit des temps.

Les Romains, dont les techniques n’ont rien à envier aux techniques actuelles, utilisaient déjà ce principe, l’enduit était appliqué sur des treillis de roseaux.

À la fin du Moyen Âge, cet emploi se retrouve dans les châteaux où l’on utilise des lattes de bois clouées sur des parois à colombages. Cette technique va amplement se généraliser dans les maisons nobles, où l’usage défensif a depuis longtemps fait place à l’aspect esthétique.

Le plâtre, en plus de réaliser des supports propres et bien plans, laisse un champ des possibles presque illimité.

Ce matériau et ce support permettent toutes sortes de formes pour les plafonds, escaliers et bien sûr l’apposition de rosaces moulurées. Les stucateurs réalisent corniches, moulures, statues à un prix défiant largement celui du bois.

Élément en stuc (plâtre et poussière de marbre) au prieuré de Peillonnex

Ce principe colle à merveille avec l’époque baroque, où le mot d’ordre est biscornu, tordu ; les formes végétales n’ont plus de limites.

Plus tard, avec l’arrivée d’un style plus sombre et simple, le bacula se généralise dans l’habitat urbain et Paris se couvre de plâtre en intérieur mais également en façade.

Ce système a un avantage non négligeable, il ralentit la propagation des incendies. Un bois recouvert d’enduit résistera plus longtemps au feu.

Au cours du 19ème siècle, le monde rural se saisit de cette pratique et sa mise en œuvre reflète une certaine aisance.

De tout temps, l’homme a cherché à camoufler le bois, les statues polychromes en sont l’exemple parfait.

Il faut faire disparaître le veinage au profit de surfaces bien lisses et peintes. Le bois apparent est l’apanage des pauvres, la mode du bois apparent est récente et est le résultat d’une montagne fantasmée.

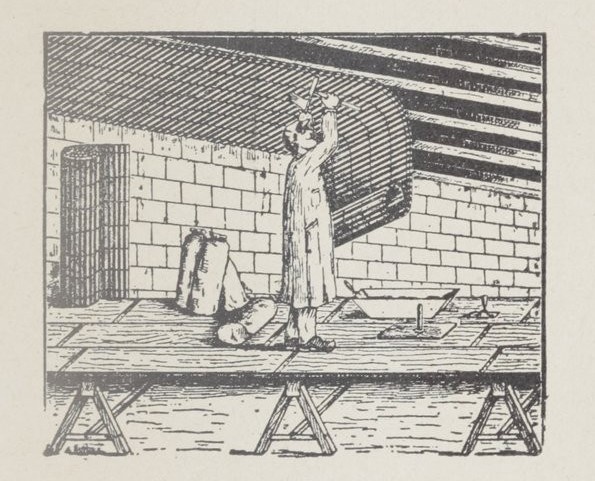

Lattage d’un plafond avec lattis en rouleau. Nouvelle encyclopédie du bâtiment et de l’habitat. Volume 9

LA TECHNIQUE

De nos jours, les plaquistes créent une structure faite de rails métalliques pour concevoir une paroi. Autrefois, le bois servait de support, des planches étaient clouées verticalement sur les poutres (horizontales) des angles de la pièce à construire. Sur ces mêmes planches, les lattes étaient à leur tour clouées horizontalement.

Exemple de lattis, utilisé en intérieur et en façade, on aperçoit le millefeuilles (plâtre, lattes sur planches, planches sur poutres)

Pour les plafonds, on fixe directement le lattis aux solives, qui peuvent même être de simples troncs, entiers, à peine équarris sur deux faces.

Plafond en anse de panier en cours de lattage

Plafond latté et armé avec du grillage

Cet ensemble peut être armé, si l’on souhaite le rendre plus résistant, avec du grillage fixé aux lattes.

Il est important de gorger le bois d’eau soit par trempage, soit par aspersion pour éviter que celui-ci n’absorbe toute l’eau présente dans le plâtre et ne « brûle » celui-ci.

Le plâtre crée ensuite un bourrelet appelé « champignon » au-dessus des lattes, c’est ce même champignon qui va permettre au plâtre de tenir suspendu aux lattes.

« Champignons » à l’arrière du lattis.

Cette technique va peu à peu disparaître dans les années 40 avec l’apparition des plaques de plâtre, ancêtres de celles que nous utilisons aujourd’hui.

Même si à l’heure actuelle, l’État engage les industriels à produire des plaques de plâtre, recyclées et recyclables, la production reste très énergivore. Le Placoplâtre est devenu un produit accessible financièrement, mais rapporté à la surface de toute une maison, c’est un coût très important pour les ménages.

Il serait intéressant de comparer à proportions égales, le coût final entre l’emploi de ce matériau et l’utilisation du lattis, qui certes est beaucoup plus chronophage dans sa mise en œuvre, mais qui nécessite une matière première moins coûteuse avec un matériau plus durable qu’est le bois.

« Le lattis n’est pas qu’un détail technique ou esthétique, il est l’âme cachée des maisons anciennes. »

Crédits photos :

PAYSALP, Y. Chavanne